新年の定番行事、書き初め。興味はあっても必要な道具が多く、なかなか手を出せないでいる人も多いのではないでしょうか。種類が多すぎてどれを買ったらいいか分からない……という方もいらっしゃるかと思います。

今回は筆・硯・墨・文鎮・紙・練習帳など、書き初めに必要な道具を厳選しました。書道セットはお手軽ですが、ひとつづつ道具を選ぶのも楽しみなもの。書き初めから大人の書道を始めてみませんか。

すべて見る今回は筆・硯・墨・文鎮・紙・練習帳など、書き初めに必要な道具を厳選しました。書道セットはお手軽ですが、ひとつづつ道具を選ぶのも楽しみなもの。書き初めから大人の書道を始めてみませんか。

今回セレクトした12商品

穂乃伊堂 書道筆 好文 4号

詳細

朱陽堂 書初め筆 書仙7号 兼毛筆

詳細

筆匠 朱陽堂 雄勝硯(おがつすずり)四五平 角彫

詳細

弘梅堂 墨池 青磁 筆置き付き

詳細

墨運堂 大玄 5.0丁型

詳細

墨運堂 液墨

詳細

博鳳堂 炭谷三郎商店 文鎮 五猿 41002

詳細

鋳心ノ工房(ちゅうしんこうぼう)文鎮 くるり

詳細

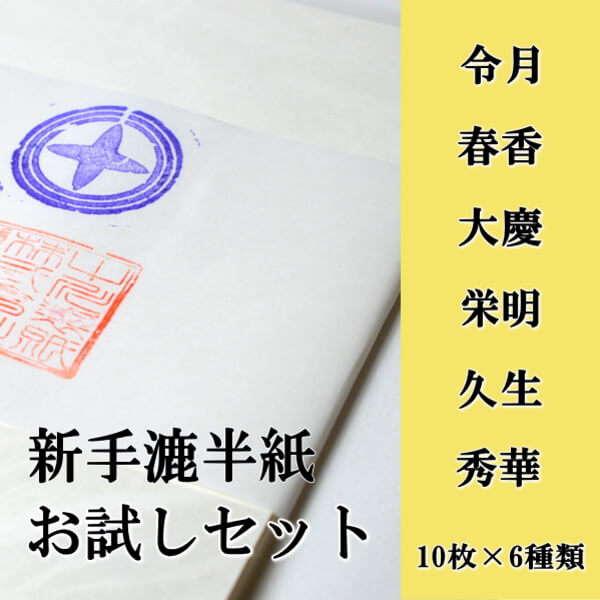

十川製紙 新手漉き書道半紙 お試しセット 6種×10枚

詳細

呉竹(くれたけ)書道下敷 美濃判 No.3-2 濃紺 KA33-202

詳細

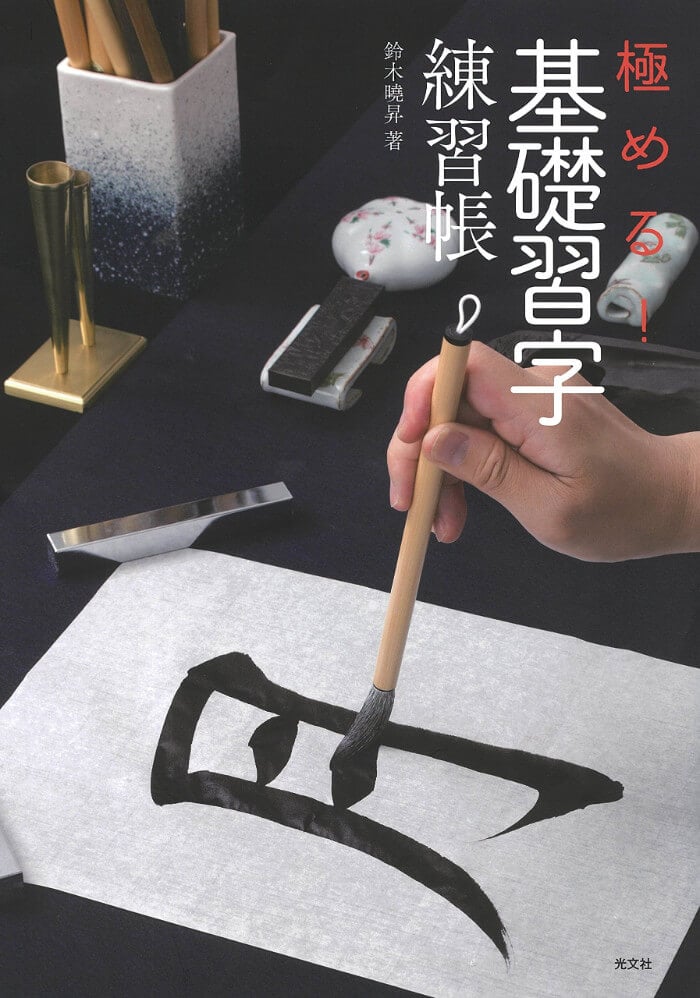

光文社 極める!基礎習字練習帳

詳細

角川書店 角川書道字典

詳細

更新情報

- 2024/12/11「朱陽堂 書初め筆 書仙7号 兼毛筆」追加

- 2024/12/11 2025年版ラインアップに更新

書き初めの由来と意味

書き初めとは、年が明けてはじめて書く書や絵のことで、通常は1月2日におこなわれます。もともとは宮中の儀式でしたが、江戸時代の寺子屋教育の普及から一般へと広まりました。書き初めで書いたものは、どんど焼きとも呼ばれる左義長(さぎちょう)で燃やし、その炎が高く上がるほど字が上手になると言われています。

書き初め用おすすめグッズ12選

書き初めに適した筆とは

筆にもいろいろな種類があります。「尖(せん)・斉(せい)・円(えん)・健(けん)」の四徳が備わっているものが良いとされていますが、一般的に初心者に向いているといわれるのは茶色の穂(いたち毛など)の短峰筆。適度な硬さと細さで、穂先も軸も長すぎない方が使いやすいとされています。

綺麗な「止め」「払い」。穂乃伊堂 書道筆 好文 4号

出典元:amazon.co.jp

昭和39年に設立した『穂乃伊堂』。全国一の筆製造量をほこる広島県・熊野町にて、職人が伝統技術を用いたハンドメイドで質の高い筆づくりをおこなっています。この『書道筆 好文 4号』は穂先の腰が強いため「止め」「払い」がきれいに書け、初心者でも使いやすい書道筆です。穂先にはいたち毛と馬毛を使い、サイズは直径約10.5mm×48.5mm。半紙・色紙に最適なサイズで、楷書・行書・草書をはじめ篆書(てんしょ)や隷書(れいしょ)も書ける万能タイプです。

毛も抜けにくく、まとまりがいいので、書きやすいです。出典元:amazon

書き初めにぴったり。朱陽堂 書初め筆 書仙7号 兼毛筆

出典元:rakuten.co.jp

大きめの紙に最適なサイズの書き初め用筆です。茶馬毛と白馬毛の兼毛筆で、茶毛のみの筆と比べると少し柔らかめな書き味。羊毛と比べると硬い書き味となっています。持ち手の部分を細くしているため、小さめの手でも持ちやすい作りです。腰が強い筆は、書き初め初心者にもおすすめ。

小学五年生の子供が冬休みに書き初めの宿題に使った所、とても書きやすい筆で、前に持っていた筆よりも、上手に書けていました。手頃な値段でしたが、書道の先生にも素晴らしい筆だと褒められたようです。出典元:楽天市場

書き初めで使う硯・墨池の選び方

良い硯の条件とは、墨がよく磨れること・水持ちがいいこと・使用後に墨が落ちやすいことの3つといわれています。墨をする場所である鋒鋩(ほうぼう)というやすりの部分が荒すぎず細かすぎず、自分に合ったサイズのものを選ぶのがポイントです。また墨汁を使う場合は墨池(ぼくち)を使うとよいでしょう。使い方は、フタを開けて墨汁を入れるだけ。筆ならしが付いているので、穂先をととのえたり筆洗いとしても使えます。

職人の技光る。筆匠 朱陽堂 雄勝硯(おがつすずり)四五平 角彫

出典元:amazon.co.jp

宮城県・石巻市の雄勝(おがつ)は、室町時代から続く硯の産地。一時は日本の硯の90パーセントを生産していたと言われており、現在でも国指定伝統的工芸品である雄勝硯(おがつすずり)を生産しています。こちらは、1945年に創業した『筆匠 朱陽堂』が作っている『雄勝硯 四五平 角彫』です。一般的なサイズである「四五平(しごひら)」で、縦13.4cm×横7.5cm×高さ2.2cm。硯にとって最も大切な部分である鋒鋩(ほうぼう)のバランスも良く、適度な硬さで使いやすい硯です。熟練の職人が手がけた純国産で、優美な雰囲気が品質の高さを感じさせます。

伝統工芸・美濃焼。弘梅堂 墨池 青磁 筆置き付き

出典元:rakuten.co.jp

こちらは、岐阜県で1300年前から続く伝統的工芸品の陶磁器「美濃焼」の墨池。筆置きが付いているタイプで、中央には穂先をととのえるための筆ならしも付いています。上蓋は平皿としても使用可能です。磁器製のため、墨の汚れがきれいに取れるのが特長。サイズは直径12cm×4.6cmです。

書き初めで使う墨・墨汁

より深く表現したいなら、やはり硯で墨をすらないと……という声は多いようです。しかし墨汁にも、すぐ書くことができたり一定の黒色を保てるなどメリットもあります。ただ墨汁は基本的に化学製品なので、筆を傷めやすい点も。固形墨を溶かして墨汁にしたものを選ぶと、筆にもやさしいですね。

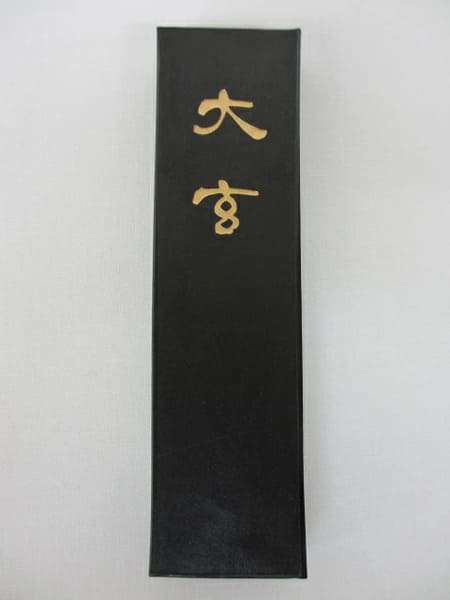

なめらかな運筆を実現。墨運堂 大玄 5.0丁型

出典元:rakuten.co.jp

『墨運堂』は、1805年に創業した奈良の老舗です。初代・墨屋九兵衛が墨の製造を始め、現在でも伝統技術に新たな素材や知識を取り入れて製造しています。この固形墨『大玄』は「鉱物性直火焚松煙」を使い、性質の異なる膠(にかわ)をなめらかに融合させる高度な溶解技術によって力強い線を表現。また煤(すす)100に対して膠50と従来より膠の配合率を低くすることによって、ベタつきのないより濃く黒い色を実現しています。サイズは13.3cm×3.5cm×1.3cm。純国産の高品質な固形墨です。

墨汁に水を足し、この墨をすりましたが、墨汁だけよりずっと味のある字が書けます。また墨の馴染みが良く、ストレスなく綺麗に墨をすることが出来ます。出典元:amazon

自分好みの濃度にできる。墨運堂 液墨

出典元:rakuten.co.jp

墨運堂の墨汁『液墨』です。大切に寝かせた固形墨をそのまま微粉砕し、特殊製法で練り直して液体墨にしています。天然膠を使っていて。固形墨の特性を活かした運筆ができるのも特徴です。また墨汁なのに、にじまないのもポイント。湿度や乾燥にも左右されずに使うことができます。筆も痛みづらく、手軽に使える墨汁です。

少しお値段はしますが、伸びがよく、書きやすいです。固形の墨を液体にしてあるものなので、好きな濃さに薄められるし、筆を洗う時に落としやすいのも良いです。出典元:amazon

書き初めで使う文鎮

文鎮は、風で飛ばされやすく筆に紙がくっついて動いてしまうことがある半紙をおさえてくれる便利なもの。特に決まった置き方はありませんが、紙の上側に置くのが原則です。

味わい深い伝統工芸。博鳳堂 炭谷三郎商店 文鎮 五猿 41002

出典元:amazon.co.jp

1939年に金工の町である富山県・高岡市で創業した老舗『博鳳堂 炭谷三郎商店』の『文鎮 五猿』。岩手県盛岡市の伝統工芸「南部鉄器」の文鎮です。400年以上続く伝統技術で、職人がハンドメイドで作っています。クラフトデザイナーで、鉄器職人でもある馬場忠寛がデザインを担当。「五猿(ごえん)」は「ご縁」との語呂合わせもあり、縁起の良いモチーフです。猿たちそれぞれの背中には「もたざる・いわざる・きかざる・みざる・おもわざる」の文字が。一匹一匹の表情を細かく再現し、丸みのあるフォルムは優しい雰囲気を醸し出しています。サイズは幅10cm×奥行3cm×高さ3.5cm。ずっしりとした重みと手ざわり、味わい深い色が魅力の文鎮です。

細かいところまで職人さんらしさが出ていて、可愛いです。出典元:楽天市場

くるっとかわいい。鋳心ノ工房(ちゅうしんこうぼう)文鎮 くるり

出典元:rakuten.co.jp

950年の歴史をもつ山形鋳物(やまがたいもの)は、国が伝統工芸品に指定した鉄鋳物です。薄肉美麗(うすにくびれい)といい、薄くて軽く鋳肌が美しいのが特徴。砂型には最上川産の世界でもっとも細かい砂を使い、繊細な肌感を表現しています。この『文鎮 くるり』は、1997年に山形市で設立した『鋳心ノ工房(ちゅうしんこうぼう)』が作っているプロダクト。名前の通り、くるりとしたフォルムがユニークですね。職人がハンドメイドで丁寧に作っていて、本漆で焼付しているため高級感もあります。デザイナーは、山形県出身のクラフトデザイナー・芳武茂介(よしたけもすけ)です。サイズは幅約22.5cm×奥行3.7cm×高さ3cm。鉄の質感と重みがほどよい、使うほどに風合いの出る文鎮です。

文鎮のイメージが一新された、スタイリッシュなデザインが気に入り、贈答用に選びました。出典元:楽天市場

書き初め用の紙と下敷き

書き初め用紙にはサイズが6種類あり、それぞれ「八ッ切り」「東京判」「埼玉判」などそれぞれ呼び名が違います。また下敷きにはフェルト製やラシャ製、罫線が入っているものや入っていないものなどがあり、サイズもさまざま。置く場所や紙の大きさに合わせて選びましょう。

お気に入り半紙が決まる!十川製紙 新手漉き書道半紙 お試しセット 6種×10枚

出典元:rakuten.co.jp

1924年に創業した、日本一の紙のまちである愛媛県・四国中央市の老舗『十川製紙』。こちらは書道半紙の6種類お試しセットです。かずれ・にじみ具合や筆かかりがそれぞれ異なった「令月」「大慶」などの半紙が6種類・10枚ずつ入っています。お気に入りの半紙を見つけるにはぴったりのセットです。

いろんな種類の紙を少しずつ試せるのは とっても良かったです!出典元:楽天市場

まさにシワ知らず!呉竹(くれたけ)書道下敷 美濃判 No.3-2 濃紺 KA33-202

出典元:rakuten.co.jp

1902年創業、奈良に本社を置く老舗文具メーカー『呉竹(くれたけ)』の書道下敷です。ウール70パーセント以上の高級フェルト製で、シワになりづらいのが特長。しなやかでやわらかく適度なクッション性があり、なめらかに筆を運ぶことができます。撥水効果も高く、書道用の下敷きとしてだけでなく展示装飾用としても。サイズは28cm×38cm×0.2cmの「美濃判」で、B4とほぼ同じ大きさです。

しっかりとした厚みで高級感があります。サイズもちょうどよかったです。出典元:楽天市場

習字練習帳・書道字典

せっかく書き初めをするなら、きれいに書きたいものですよね。定番の練習帳や書道字典で、事前にしっかり練習しておきましょう。

みるみる上達!光文社 極める!基礎習字練習帳

出典元:amazon.co.jp

光文社の『極める!基礎習字練習帳』です。著者は、NHK大河ドラマでの書道所作指導なども行い、多数の賞を受賞している書道家・鈴木曉昇(すずきぎょうしょう)。基礎に特化した内容で、独自の上達コラムと穂先の「見える化」によりどんどん基礎力がつく習字練習帳です。

こんなに良い本が1500円弱で買えるなんて、何て親切なんでしょうか!最高です!

見本が見やすく、写真での説明もとても分かりやすかったです。

小中学生の時にこの本があれば、もっと習字が好きになっていたと思います。学校で使えばいいのに。出典元:amazon

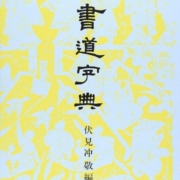

書道人必携!角川書店 角川書道字典

出典元:amazon.co.jp

『角川書道字典』は、1974年に発刊された書体字典の最高峰「書道大字典」の縮約携帯版です。書家であり篆刻家、中国文学者でもある伏見冲敬(ふしみちゅうけい)が編集。実用を主眼において使用頻度の高い7700字を精選し、その各体約6万字を原跡から写真化して収めています。すべての書道人必携といわれる書体字典です。

とっても気に入りました、お勧めです。こんな素晴らしい辞書があったんですね、長年使用できますよ。出典元:amazon

書き初めは何を書いたらいいの?

書き初めは何を書いても自由ですが、その1年の抱負や心構えなどを書くことが多いようです。文字数は1文字・2文字・4文字が一般的で、1文字だと「翔」「戌」など、2文字であれば「初春」「飛躍」など、4文字熟語だと「無病息災」「笑門来福」などが新年を表したり、どんな年にしたいかの願いが込められています。

1年を始めるにあたり、想いや決意などを文字にすることによって、達成できたり叶いやすくなるかもしれませんね。決意や目標などを考えながら楽しく書き初めをしましょう。

TOP画像:photo-ac.com

inzak編集部

inzak編集部